关于游戏设计的“趣味理论”——Raph Koster的20年演讲回顾

简要概览:Raph Koster在2004年出版的《趣味理论》(A Theory of Fun)成为全球游戏设计师的重要参考资料。2024年,在GDC(游戏开发者大会)上,他再次回顾这本书,反思过去20年的变化与发展。Koster强调,制作有趣的游戏不仅关乎质量,更要享受游戏开发的过程。

游戏“趣味理论”的起源与影响

Raph Koster曾从未预料到他的“趣味理论”会如此广泛地影响游戏行业。最初,他在2003年于奥斯汀举办的游戏开发者大会(GDC)上发表了主题演讲,随后整理成了出版书籍《游戏设计的趣味理论》(A Theory of Fun for Game Design)。这本书现已成为全球众多游戏设计课程的必修资料,也被广泛引用於学术教材中。其思想推动了“游戏化”(gamification)理念的兴起,并成为Google的“Genie”工具等创新项目的基础,该工具能利用2D艺术材料自动生成横版关卡。

《趣味理论》的持续影响与未来展望

这本书在业内被视为极具价值的资源,Koster在2024年GDC演讲中坦言,几乎没有人试图对其进行追续或扩展。他鼓励听众自己撰写相关书籍,因为他的作品“几乎只有漫画的内容”。

“这对一本相当薄的小书来说,负担有点大了!”他调侃道。

在年会中,Koster提出要对《趣味理论》进行20年后的更新,分析哪些观点仍然成立,哪些已过时,以及如果重新写作,他会加入哪些新思想。这次演讲深入探讨了开发者如何拆解游戏机制,理解其带来的乐趣,为谁创造乐趣,以及未来还可能出现的趣味类型。

为何“趣味”对人类如此重要?

Koster的演讲不仅仅是学术姓“修正补丁”,他在言语中穿插了人类为何需要游戏的沉思、数字媒介不断变化的反思,以及一份关于游戏开发的行动呼吁——回归“制作游戏的乐趣”。

《趣味理论》需要调整的最新研究发现

所有非小说类作品都难免受到时代变迁的影响。Koster指出,支撑其理论的许多心理学研究近年受到了质疑。例如,广为人知的“棉花糖实验”曾被用来评估儿童的自控力,但最新研究表明,这一实验更能预测儿童的社会地位或进食状况,而非其未来的生活表现。

另一方面,关于多巴胺(Dopamine)和学清素(Serotonin)等神经递质的研究取得了新的突破。对于那些通过心理学工具设计游戏元素的开发者来说(比如用户体验研究者Celia Hodent所记录的内容),现在有更多科学数据可供参考。

新旧趣味定义的融合

Koster调整了对“乐趣(fun)”和“喜悦(delight)”的理解。他曾将“趣味”定义为“学习”的过程,将“喜悦”与“识别规律”联系在一起。而现在,他认为这两个概念更像是“胶状的”相互交融的思想,没有那么清晰的界限。

他引用了最新研究——学清素的产生带来“喜悦”感,代表完成任务的奖励感;而多巴胺则由“好奇心带来的奖励期望”驱动。

图片由 Raph Koster 提供

拓宽对“趣味”的理解——不再局限于传统框架

Koster表示,随着工具和研究方法的丰富,他不再满足于原来狭隘的“趣味”定义。例如,他曾尝试制作一款关于鸟类的艺术游戏,却觉得“太数学化”了,“游戏是否在教我把一切都变成数学?我更喜欢充满色彩和生机的世界。”

他不打算完全否定原有的“趣味”框架,而是更开放地理解那些不完全符合传统定义、但能带来快乐的游戏系统。

为何人们反复试玩,游戏设计是否过于复杂?

如果“学习”是趣味的核心,为何在没有太多新知识可学时,玩家仍会反复游玩?

为什么开发者没有预料到“速通(speedrunning)”的兴起?不过,以最优方式玩的技巧已成为游戏设计的自然延伸。

过度追求某一框架是否会导致游戏变得太复杂,难以吸引新玩家?(这一观点得到了游戏设计师Dan Cook的支持。)

对“趣味”的探索:设计者的自我反省与未来思考

Koster不断思考“趣味”的“原因”和“方式”,反映了他对自身遗产及行业未来的深度思考。这也展现了他对如何在游戏设计中持续创新的关注——不仅是技术层面,更是理念层面。

反对将“趣味”割裂成固定概念

Koster的一些话语带有些许压抑情调。尽管他曾带来快乐,他也清楚有人曲解了他的理论以谋取利益。例如,他在书中用丰富的漫画图像表达,但也指出,现在有些人将游戏的机制(非叙事或美术)作为传达意义的载体,这可能偏离了他的本意。

图片由 Raph Koster 提供

Koster还戏称,自己去世后,也许人们记忆中最深的依然是那本《趣味理论》,而非他开发的具体游戏。“你们都错过了Tetris的讲座——那可能是未来许多年里,唯一被人记住的代表作。”他回忆说,远在会议另一侧的房间,Vedran Klanac、Alexey Pajitnov以及Kate Edwards正讨论一款未公布的“俄罗斯方块”续作。“不过,这也没关系。我的目标一直是,创造出永恒的作品。”

他已见证一本书“长存”二十年后带来的影响——设计师们依托其思想拓展了游戏设计的潜能,也暴露出一些固化思想的弊端,比如过度强调“趣味”的固定定义(如他曾抱怨鸟类艺术游戏“太数学化”)。

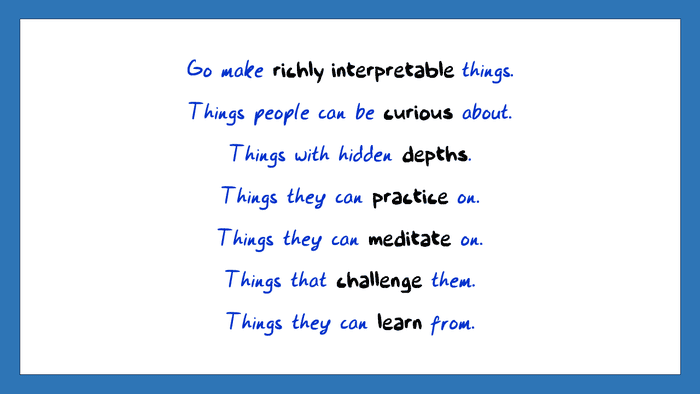

如果《趣味理论》要真正“永恒”,就需要不断作为一种“动态泥塑”般的工具,鼓励开发者不断探索、试验,可以从真实世界的系统中汲取灵感——无论是麦克风的工作原理,还是牛的内部结构。

游戏是一场合作的“玩法”——从“玩”中学习

“玩游戏本质上是把手伸进机械,看看它是怎么工作的。”他总结道。这同样适用于“趣味”的本质。只要开发者们不将其视为“已解决”的难题,而是不断探索的合作过程,他们就能回到Koster最关心的核心——那场“制作游戏”的游戏。

结语:共同打造精彩未来

在演讲的最后,他深情地总结:“认识到这是我们共同的游戏,是一场制作游戏的合作,丰富每个人的世界,帮助他们不断学习……”

他停顿片刻,充满寄情地补充:“无论他们想要什么。”

游戏开发者和游戏开发者大会隶属于Informa Tech组织,是相关行业的重要推动力量。

常见问题

Q: 《趣味理论》的核心思想是什么?

A: 这本书强调游戏中的趣味主要来自于学习与识别规律的过程,以及在这个过程中获得的满足感和成就感。随着研究的深入,趣味的定义逐步变得更为丰富和复杂。

Q: 现代心理学研究如何影响对游戏趣味的理解?

A: 近年来对神经递质如学清素和多巴胺的研究,揭示了趣味的生物基础,帮助设计者更科学地理解玩家为何会产生愉悦感,从而优化游戏设计策略。

Q: 为什么有些游戏能吸引玩家反复游玩?

A: 这与游戏中的挑战、奖励、探索以及“学习”带来的满足感密不可分。玩家在反复尝试中不断掌握技巧,从而获得成就感和乐趣。

Q: Koster对未来游戏设计有哪些建议?

A: 他鼓励开发者将游戏视为一个不断演变的合作过程,从真实世界的系统中汲取灵感,保持创新,重视“游戏的制作过程”。